Qui n’a jamais vu son enfant passer une heure à aiguiser ses crayons de couleur… au lieu de commencer ses devoirs? Ou un ado qui se dit « je vais juste regarder une vidéo TikTok avant d’étudier »… et trois heures plus tard, les cahiers sont encore fermés? Ou encore vous-même, occupé à faire le classement de vos vielles photos, plutôt que votre rapport d’impôt? Bienvenue dans le monde de la procrastination.

Et si je vous disais que ce n’est pas de la paresse?

Qu’est-ce que la procrastination?

La procrastination, c’est la tendance à remettre à plus tard une tâche qu’on trouve difficile, ennuyeuse ou anxiogène, pour faire quelque chose de plus agréable à la place, même si on sait que cela risque d’apporter du stress ou des conséquences négatives. Sur le moment, ça soulage… mais à long terme, ça amène davantage de culpabilité, de tensions et parfois, des conflits.

Les formes de procrastination

La procrastination peut se manifester de différentes façons :

- Active : Je fais autre chose à la place (ex. ranger sa chambre quand il faut étudier).

- Passive : Je reste figé, incapable de commencer (souvent liée à l’anxiété).

- Sélective (souvent chez les enfants doués) : Je fonce si ça m’intéresse, mais je bloque complètement si ça ne fait pas de sens pour moi.

Les causes fréquentes

- La peur de l’échec : Si je n’essaie pas, je ne pourrai pas me tromper.

- Le perfectionnisme : attendre le bon moment ou avoir peur que ce ne soit pas parfait.

- Le manque d’intérêt : quand la tâche ne stimule pas, on décroche (particulièrement chez les personnes douées).

- La surcharge : quand la tâche semble trop grosse, on ne sait pas par où commencer.

Derrière la procrastination, il y a souvent des besoins non comblés : besoin de compétence, de sécurité affective, de sens ou encore d’accompagnement dans l’organisation. Si on identifie le bon besoin, il sera alors plus facile de se mettre en action et trouver une solution.

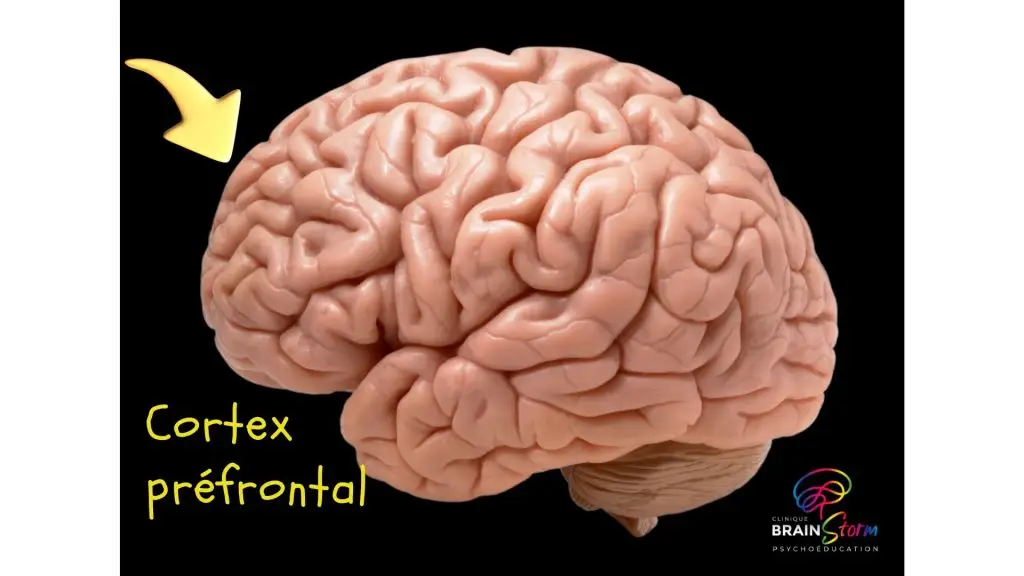

Le rôle des fonctions exécutives

La procrastination est liée aux fonctions exécutives, ces « petites secrétaires du cerveau » qui gèrent l’organisation, la planification, la mémoire de travail et la gestion du temps. Le problème? Elles dépendent du cortex préfrontal, une partie du cerveau qui termine son développement seulement autour de 25 ans!

Donc, quand votre enfant dit « je vais le faire plus tard »… ce n’est pas nécessairement de la mauvaise volonté, mais souvent un réel dépassement ou une difficulté à structurer la tâche mentalement.

Troubles du neurodéveloppement et procrastination

La procrastination peut aussi être accentuée par certains profils :

- TDAH : difficulté à maintenir l’attention, mauvaise perception du temps, besoin de stimulation constante, difficulté à se mettre en action pour débuter une tâche.

- Troubles d’apprentissage (dyslexie, dysorthographie, dyscalculie) : chaque tâche scolaire demande plus d’efforts, donc l’évitement est naturel.

- TSA (trouble du spectre de l’autisme) : rigidité cognitive, difficulté avec les transitions et l’organisation.

- Troubles anxieux : la peur de l’échec ou du jugement bloque complètement l’action.

Dans ces cas, la procrastination n’est pas un caprice, mais une conséquence directe du fonctionnement neurologique et émotionnel de l’enfant.

Douance et procrastination

Chez certaines personnes douées, la procrastination est fréquente :

- Si la tâche ne les intéresse pas: la motivation est quasi impossible.

- Leur cerveau carbure à la stimulation, donc si ce n’est pas stimulant, ils remettent à plus tard.

- Mais attention : quand un sujet les passionne, ils peuvent y plonger pendant des heures sans s’arrêter!

Impacts à long terme

- À l’école : accumulation de retards, résultats plus faibles, conflits avec les enseignants.

- Sur l’estime de soi : impression d’être « nul », frustration (« Je sais que je pourrais, mais je n’y arrive pas »).

- Dans la famille : conflits constants autour des devoirs ou des tâches, climat tendu.

- Sur la santé mentale : cercle vicieux: stress → procrastination → culpabilité → encore plus de stress.

Comment aider un enfant qui procrastine?

Bonne nouvelle : ça se travaille!

- Découper les tâches en petits pas concrets.

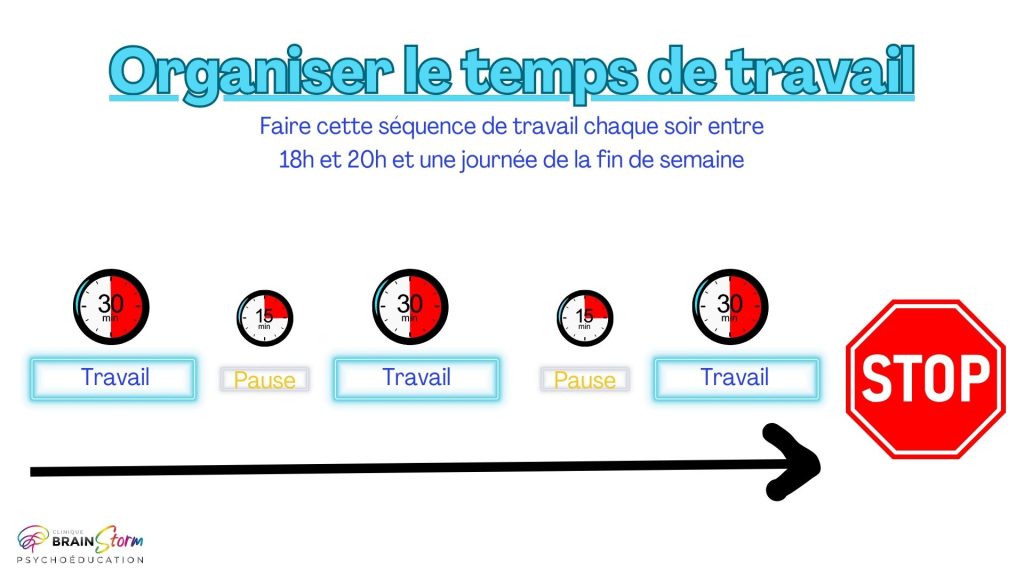

- Fixer des objectifs réalistes et courts (20 minutes plutôt que 2 heures).

- Utiliser la technique d’alternance (ex: 25 minutes travail / 5 minutes pause).

- Soutiens visuels : tableau, post-it, minuteur visuel.

- Valoriser les efforts plutôt que les résultats.

- Donner du sens à la matière → montrer son utilité dans la vie réelle.

- Lier la tâche à un intérêt personnel chez l’enfant doué.

- Limiter les distractions (écrans hors du champ de vision).

- Montrer l’exemple : les enfants imitent beaucoup.

- Adapter les attentes selon le profil de l’enfant (TDAH, douance, TSA…).

Quand demander de l’aide?

Si la procrastination est constante, qu’elle provoque beaucoup d’anxiété ou empêche l’enfant de fonctionner, consulter peut aider. Les psychoéducateurs, psychologues, orthopédagogues ou ergothérapeutes possèdent des stratégies pour soutenir les fonctions exécutives et adapter l’accompagnement.

La procrastination n’est pas de la paresse. C’est souvent un mélange d’immaturité développementale, de défis liés aux fonctions exécutives, de troubles du neurodéveloppement ou encore du besoin de sens, propre à la douance. Avec de la bienveillance, de l’encadrement et des outils concrets, on peut aider les jeunes (et les adultes!) à apprivoiser leurs tâches… une étape à la fois.

Sources:

- Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Fonctions exécutives et développement de l’enfant.

- Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (OPPQ). Comprendre et soutenir la motivation scolaire.

- Université Laval – Chaire de recherche sur la motivation et la persévérance scolaires.

- Université du Québec à Montréal (UQAM) – Département de psychologie : recherches sur la procrastination et l’anxiété de performance.

- Gouvernement du Québec. TDAH, troubles d’apprentissage et soutien en milieu scolaire.